- · 低温物理学报版面费是多[01/26]

- · 《低温物理学报》投稿方[01/26]

“国保”单位档案解密:谁的“家底”最丰厚?(3)

作者:网站采编关键词:

摘要:中华文明的形成历经了“满天星斗”“多元一体”的过程,文化积淀深厚的地区文物丰富、遗址也多。即使放眼整个东亚 地区,我国黄河、长江流域的文

中华文明的形成历经了“满天星斗”“多元一体”的过程,文化积淀深厚的地区文物丰富、遗址也多。即使放眼整个东亚地区,我国黄河、长江流域的文化发展程度亦相对较高,文化遗址也最为集中。黄河、长江流域的中下游地区地势比较平坦,气候四季分明,以此为基础形成的早期农业文化区是中华文明曙光的初现,故而拥有时间跨度长、类型繁杂、数量众多的古遗址。?

以位处黄河中、下游过渡地段的河南省为核心的中原地区是中华文明的摇篮,是古代中国历经朝代最多、建都历史最长、古都数量最多的区域。夏、商、周、汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、五代、宋、金等二十多个朝代的三百多位帝王建都或迁都于此。河南留存古遗址类国保单位最多,共157处,同类型占比13%,印证了中原文化是中华文化的重要源头和核心组成。?

古墓葬数量统计特征分析

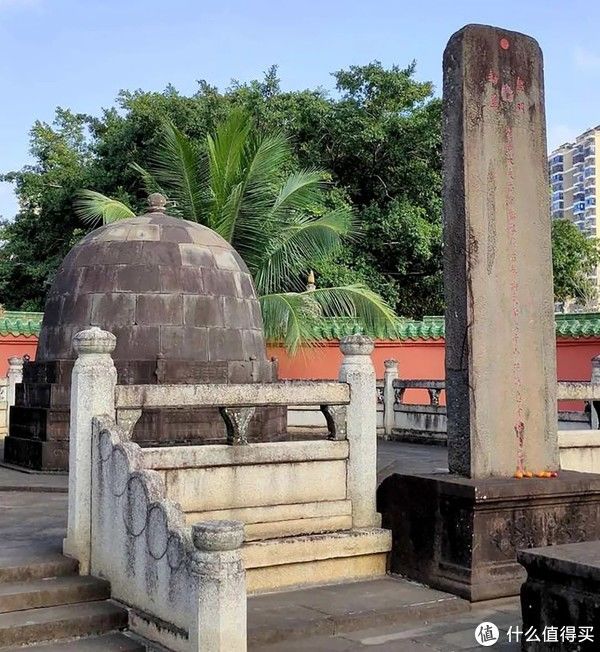

古墓葬是古人安葬逝者形成的相关物质遗存。根据考古资料显示,中国至迟在旧石器时代晚期已有墓葬,经新石器时代以至夏、商、周、秦、汉及以后各历史时代,墓葬制度随着社会生产力、生产关系和上层建筑的发展而不断演变,显示出一定的规律性。?

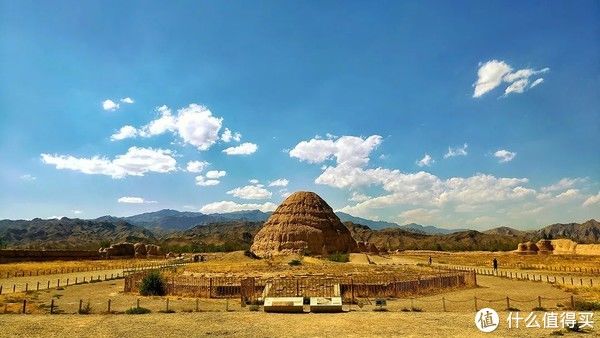

古墓葬包括地上建筑、墓室(墓穴)、葬具及附属物等,主要有帝王陵寝、名人或贵族墓、普通墓葬等;也可以分为史前时期古墓葬和历史时期古墓葬。历史时期古墓葬成为国保单位一般应满足以下条件:各历史王朝帝王、皇家的墓葬与陵园;各历史时期分封诸侯王、藩王的墓葬与陵园;边疆或少数民族政权领袖的墓葬与陵园;历史时期著名人物的埋葬地;大规模的宗族(家族)墓地;反映古代埋葬制度、埋葬习俗的典型墓地或特殊形制结构的墓葬;反映中外文化交流或特殊意识领域的墓葬;反映特定历史活动及特殊群体的墓葬,如战争墓地、刑徒墓葬等。?

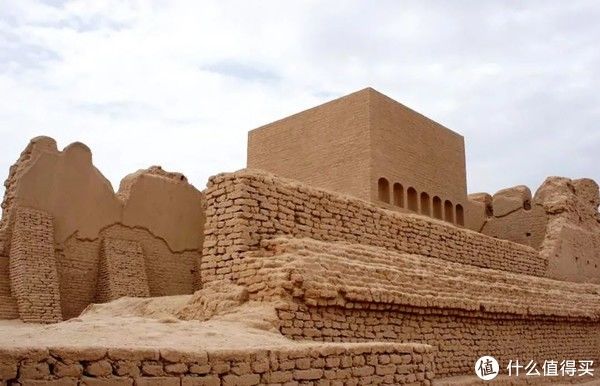

三普数据显示,我国共有古墓葬类不可移动文物139458处。第一至第八批分别公布了19处、7处、29处、22处、50处、77处、195处和35处古墓葬类国保单位,合计为420处。拥有20处以上古墓葬的有陕西(42处)、河南(35处)、新疆(29处)、辽宁(27处)、河北(26处)、山东(24处)、四川(23 处)、内蒙古(22处)、山西(20处)、江苏(20处)。仅天津尚无此类国保单位。

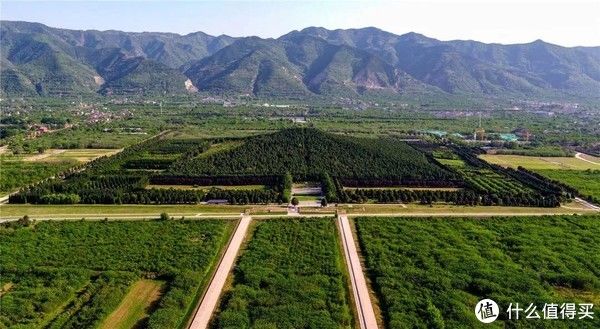

从数量上看,陕西是古墓葬类国保单位最多的省份。陕西是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,保存着黄帝陵、秦始皇陵、西汉帝王陵、唐代帝王陵等众多重量级古墓葬。中国古代历史上包括周、秦、汉、唐等辉煌盛世在内的14个王朝或政权都曾在这里建都,其丰富的文化遗存、深厚的文化积淀形成了独特的历史文化风貌。?

从时间上看,隋唐时期古墓葬类国保单位最多。以第一批国保单位中公布的19处古墓葬为例,各时代数量为新石器时代1处、商周1处、秦汉3处、魏晋南北朝3处、隋唐五代6处(其中五代时期1处)、宋辽金1处、明清4处。隋唐时期最多,这是因为此时期政治、军事、文化、经济、科技上得到前所未有的发展,是中国历史上强盛的时期之一,而且统治持续时间长,社会普遍重视丧葬文化和礼制风俗。

古建筑数量统计特征分析

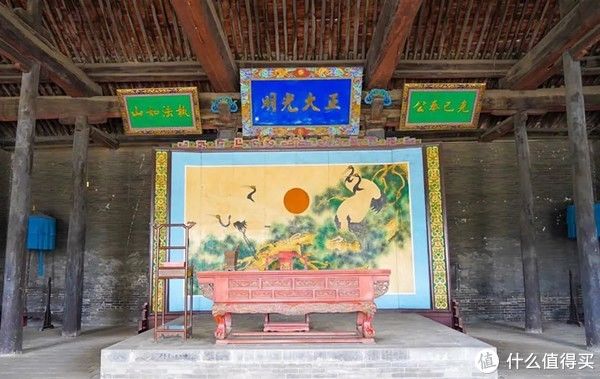

中国传统文化影响下的建筑物、构筑物以及建筑方法和相关形制等承载了丰富的历史信息,反映了各个时代的审美趣味与艺术水平,蕴含着厚重的民族精神和文化内涵。中国古建筑追求创造具有良好的空间组织形式和艺术形象的人居环境和活动场所,在世界建筑历史上独树一帜,占有重要地位。?

按照功能划分,古建筑大体分为城镇与村落,宫殿、府邸、衙署与官邸,宅第民居,坛庙祠堂,园林,宗教建筑,学堂书院、学校,驿站会馆、旅舍,店铺作坊、商业和手工业场所,桥梁和水利工程,防御工程等11个子类别。古建筑类国保单位知名度高、类型繁多,数量亦蔚为可观,

文章来源:《低温物理学报》 网址: http://www.mgdazzs.cn/zonghexinwen/2021/1115/584.html