- · 《低温物理学报》投稿方[01/26]

- · 低温物理学报版面费是多[01/26]

身边档案|寻找梁思成镜头中的字库塔(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:到了板栗坳,第一眼看到的,就是中央研究院历史语言研究所旧址——栗峰山庄。这儿原本是本地张氏家族聚居的院落群,用今天的话说,就是一个社区。

到了板栗坳,第一眼看到的,就是中央研究院历史语言研究所旧址——栗峰山庄。这儿原本是本地张氏家族聚居的院落群,用今天的话说,就是一个社区。由多个各有其名的独立宅院组合而成,如牌坊头、下老房、桂花坳、田牑上、茶花院、戏园子等。中研院历史语言研究所、人类体质学研究所以及北大文科研究所均安置在各个宅院,一批研究历史经书、考古训诂、语言文字等文史学科的先生就隐居于此,比如“戏园子”中就堆满了甲骨文,”牌坊头”上则存放着成百上千麻袋的明清档案,而“田牑上”的院子里,整整十个大房间都是史语所的图书馆,里面有中文书籍十三万多册,西文书籍一万多册,中外杂志二万册,为战时后方藏书最多、规模最大、内核最强的文史图书馆。以方便内迁李庄的学府机构查阅图书,即使李庄之外的学者,也有千里迢迢、专程到板栗坳查资料的。当时的李庄,之所以能成为战时四大文化中心之一,主要原因,是有了板栗坳这个文化高地。

李庄板栗坳“田牑上”,是战时后方最大的文史图书馆(董敏供图)

我在附近找到几个当地人,把字库塔的照片翻给他们看。他们说,这是张家的字库,很久以前修的,地点就在那边山坡顶上。只是被拆了,人们将砖头石块拿去修了房子和砌猪圈。我问什么时候拆的,他们说,大约是上世纪八十年代。

顺着他们的指点,我看到了字库塔所处的位置,正好与栗峰山庄遥相对望。虽然现在塔影全无,但当年开门见塔的意境还能想象。我忍不住按下时光倒退键,仿佛看到曾经隐居于此的先生们,茶余饭后走出山庄,散步论道,观塔养神,这是一幅毫无违和感的画面,一群研究文史的先生,与阅历过无数“圣贤心迹”的字库塔,在一个僻静的山坳里两两相望。若将时光再往后退,眼前出现的将是另一个情景:张氏族人们在族长的带领下,抱着一卷卷练笔的纸墨,或者残缺的书本,朝字库塔走去。在入塔点火之前,还有一个虔诚的仪式,譬如祈文诵读、下跪磕头之类,尔后,火光腾起,字纸化作青烟,从塔顶冲向天空。

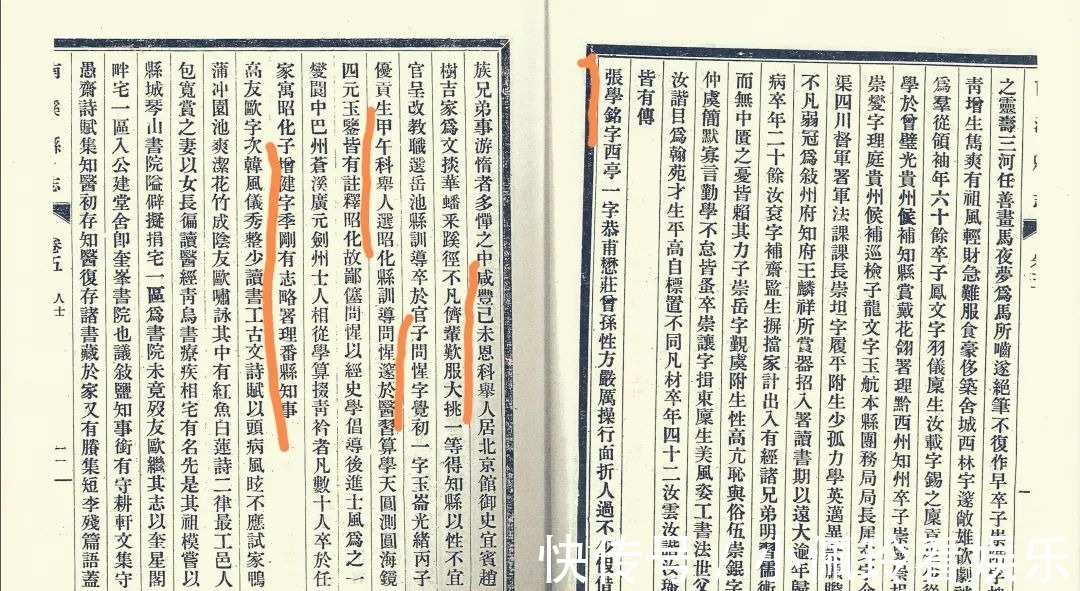

板栗坳张家第五代中张学铭一支(南溪县志)

一场幸运的相遇

我决意走过去看一看,或许字库塔的基座还在。从栗峰山庄到字库塔,直线距离不过千米,但须绕过曲折的小道和逼窄的田坎才能抵达。所幸一路上,乡邻们讲的故事缓解了行路的紧张。

他们说的是,张家修建字库塔的民间传说:

相传两百多年前,有张氏兄弟二人,因为阴阳先生的指点,从李庄坝上迁居到板栗坳的犀牛山上,并在犀牛背上修建了栗峰山庄。从此,借了犀牛的灵性,张家顺风顺水,兴旺发达。而当初为张家指点风水的阴阳先生,因为道破天机遭受天谴,成为双眼失明的瞎子。张家人虽然兑现承诺,将瞎眼阴阳接到家中供养,但时间一长,不免生出各种嫌弃,最后竟派他去推磨,整天就是瞎转圈。这事让阴阳先生的徒弟知道了,发誓要让张家受到惩罚。于是师徒合谋,再向张家献言,说张家还需在栗峰山庄周围挖四个水井,在犀牛山尾建一个烧砖瓦的窑房,于山前修一座字库,这样方可保护张家锦上添花、长盛不衰。张家人不知是计,一一照办。结果,犀牛山的四只脚陷进了水井,牛尾处有窑房火烧火燎,牛头前的字库是拴牛桩,使之不得逃脱,于是,犀牛慢慢死去,张家也就逐渐衰败。

此说也许是当地乡民“眼看他起高楼、眼看他宴宾客、眼看他楼塌了”之后,倒推出来的八卦段子。我在《南溪县志》上查到,清朝中后期,李庄镇考科取士、中举上榜的人才,多是板栗坳张家的,李庄流传甚广的“张家的顶子(官帽)”一说,多半由此而来。可见,字库塔的修建并未影响张氏家族的兴盛,反而说明张家人对文化的尊重,并实现了读书人“修字库、发科举”的愿望。过去的人们,尤其是没有文化的乡民,在解不开盛衰转换的魔咒时,总是甩锅给风水,认为世间的得失成败,取决于阴阳先生的相地之术。所谓时势造英雄,说的就是时代对个人、民族乃至国家的影响。李庄板栗坳张家,兴于清朝盛世,衰于民国初始,究其所以,时代潮流而已。

来到字库塔所在的山坡,坡上长满了思茅草,茂盛而荒芜。乡邻们指着坡顶上的一棵黄角树说,就在那儿。

文章来源:《低温物理学报》 网址: http://www.mgdazzs.cn/zonghexinwen/2021/0823/556.html